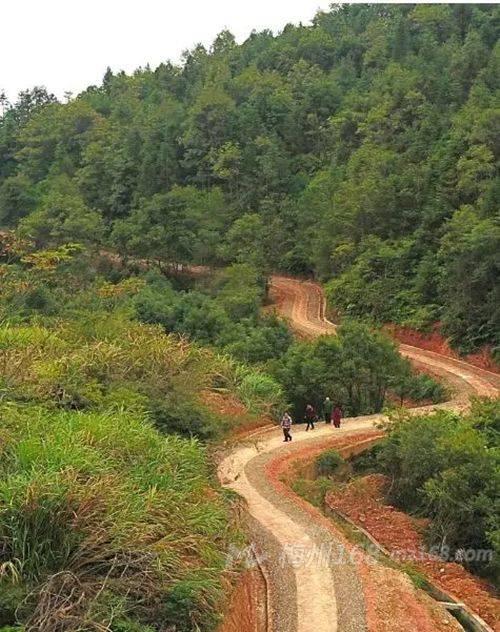

沿著興寧市大坪鎮(zhèn)金坑村蜿蜒的村道,來到十二肩嶺古道入口��,一排整齊的排竹�、灌木和籬笆墻讓人眼前一亮。放眼望去��,這條擁有400多年歷史的古道����,已不再是幾個月前雜草叢生的模樣�����。今年以來���,興寧—平遠古道被列為省政府重點打造的11條南粵古驛道之一����,十二肩嶺作為該條古道的精華段,歷經兩個月修復���,本體修復工程已全面竣工�。

圖為十二肩嶺古驛道

沉淀百年 底蘊深厚

十二肩嶺古驛道是位于大坪鎮(zhèn)金坑村至羅崗鎮(zhèn)甘村之間的翻山小道�����,均為山地型古道��,由石塊拼砌而成�����,總長約7.6公里���。古道始建于明朝嘉靖年間�,曾經是興寧客家人挑鹽���、擔貨前往江西的必經之路��。民國時期驛制廢除后��,仍被作為主要道路使用����,直至上世紀五六十年代��,隨著現代公路的開通才逐漸廢棄����,使用時長達300多年。

金坑村今年81歲的村民李天崇告訴記者��,中華人民共和國成立前��,這條古道一直是興寧通往江西的必經之路�,人們將興寧的油鹽、布匹����、煤油、火柴等物品用扁擔沿著這條路挑到江西售賣���,再將江西的米谷�、茶葉等挑回興寧���?��!澳菚r候在這條路上往來的人多得數不清��,我的哥哥也是其中的一個‘挑夫’��,他靠一條扁擔養(yǎng)活了我們一家����?�!崩钐斐缯f�����,中國共產黨領導的軍隊也曾沿這條路北上�����,許多支援中央蘇區(qū)紅軍的物資從這里運輸經過���,這是一條遍布了紅色足跡的古驛道���。

談起十二肩嶺的名字由來����,當地村民介紹���,古代往來擔貨的客家先輩在路途中需停下歇息并更換扁擔肩位,而經過此嶺大約需要歇肩十二次�,故稱為“十二肩嶺”。

圖為修復后的古道重煥光彩

修舊如舊 迎來生機

隨著時代變遷和現代交通的發(fā)展����,這條古道失去了原本的功能,昔日繁華逐漸褪去���。直到今年����,十二肩嶺古道被列入2018年南粵古驛道重點線路后�����,興寧市堅持修舊如舊的原則����,經過精心組織和科學謀劃�,對其進行修復并重新利用�����,古道迎來了新生機�。

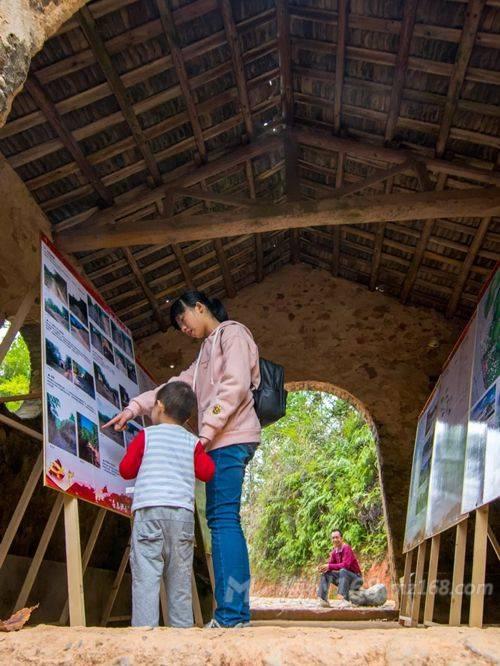

行走在經過修復的十二肩嶺古道上,記者看到�,原本在路面上的雜草和泥土已經被清理干凈,一條由卵石和石塊拼砌而成的道路沿著山坡蜿蜒向前����,沿途設有幾塊風格獨特的標識牌,在加強古驛道識別性與指引性的同時���,也更方便過往游人了解其歷史和建設歷程�����。沿著古道前行��,一座保存完好的古茶亭映入眼簾���,據史料記載�����,其建于明末清初���,曾是過往行人喝茶歇腳避暑的地方,幾百年來見證了古道的興衰���。

圖為古老驛亭化身“展覽館”,向年輕人講述驛道故事�����。

興寧市住建局相關負責人介紹����,除古茶亭外,沿路還有伙店����、圍龍屋等許多古遺址。興寧市在對其進行修復的同時���,將增設古驛道文化雕塑�����、景觀石碑刻��、休憩石墩和展覽載體�,其中展覽載體將以商貿和紅色文化為主題,介紹興寧小手工業(yè)發(fā)展歷程��、潮鹽轉運歷史以及羅屏漢等革命英雄事跡等��。在此基礎上�,還將修建一處驛站和五處休息點,推動旅游業(yè)等相關產業(yè)發(fā)展��,助推鄉(xiāng)村振興��。

目前�����,十二肩嶺古道的本體修復���、連接線和標識系統等工程建設已全部完成�����,驛站��、休息亭等配套服務設施以及古驛道相關遺存修復工作正在如火如荼進行�,將在今年底前向社會公眾全面開放。(完)

如果覺得這篇文章對您有幫助�����,請打賞支持一下�����!